- “以无为本、崇本息末”——王弼对道之阐释

- 作者: 编辑: 来源: 浏览:21577 时间:2019年08月02日

-

王弼字辅嗣,生于魏文帝黄初七年(公元二二六年)死于魏齐王芳嘉平元年(公元二四九年)享年二十四岁,为魏晋玄学的重要开创者之一。世以王弼为解老专家,事实上王氏解老有时难免以玄学空无之说以曲解《老子》,此中论证不可不察。

所谓正始玄风,在哲学思想上以“贵无”“无为”“以无为本”等为主。贵无派主张以无为本,裴頠较王弼时代稍晚几十年,认为老子的贵无,与魏晋时期之贵无派不同,尤对王弼之说持不同之看法。

王弼认为圣人体无,无又不可以训,故不说也。王弼擅解老子的道论,老子讲“无”本指无形状“可以为天下母”的宇宙母力,王弼则利用老子的某种辞句,而片面地作了一些抽象的解释,他说:“道者,无之称也,无不通也,无不由也,况之曰道,寂然无体,不可为象”这表明道本身是无。万有及一切事物莫不通过它,而“道”本身是不具有任何性质与规定的。“道”无体,不可象。“道”无形,不可系。常不可名,以无名为常,故曰道常无名也。(见《老子》三十二章王注)

王弼认为:“《老子》之书其几乎可以一言以蔽之,噫!崇本息末而已矣,观其所由,寻其所归,言不远宗,事不失主”,(老子略例)他认为老子哲学的中心即“崇本息末”。以道为无为本。

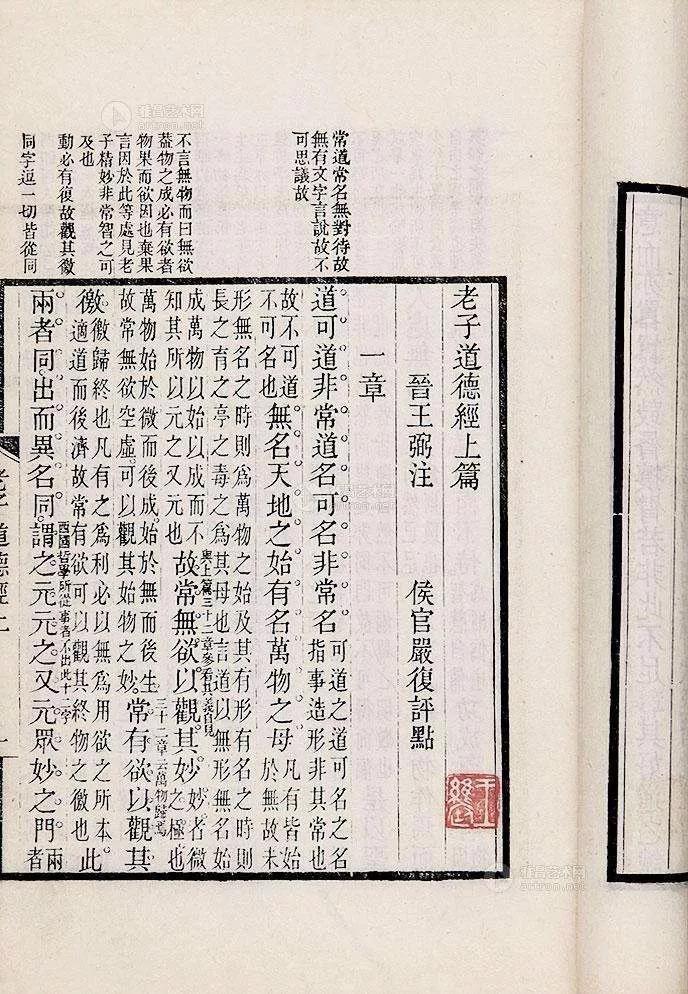

王弼释《老子》第一章谓:“可道之道,可名之名,指事造形,非其常也,故不可道,不可名也。凡有皆始于无,故未形、无名之时,则为万物之始,及其有形有名之时,则长之育之,亭之毒之,为其母也。言道以无形无名,始成万物,万物以始以成,而不知其所以然,玄之又玄也。”

就老子本身言,亦肯定有生于无,但老子言无不是虚无之无,乃是不可名、不可状、不可言说,超乎感觉经验之无形之有,故以宇宙母力,或高位能称之并无不当,王弼言“无”,则受魏晋玄谈之影响,与老子原义未必完全契合。

王弼释《老子》二十一章:“道之为物,惟恍惟惚……”谓:“恍惚,无形不系之貌,以无形始物,不系成物。万物以始以成,而不知其所以然,故曰恍兮惚兮,其中有物,惚兮恍兮,其中有象也。窈冥,深远之貌,深远不可得而见,然而万物由之,其可得见以定其真,故曰窈兮冥兮,其中有精也。信,信验也,物反窈冥,则真精之极得,万物之性定,故曰其精甚真,其中有信也”。这段解释事实上只在字义上反复阐释,并未对物、象、精、信作哲理之说明,故其语焉不详,不足为训。

但要彻底了解王弼之有无思想,不能单在其老子注中去发掘,更应把握其《老子指略》及《周易注》中相互参照而得其真。综其要仍以“举本无,统末有”为其特征,仍不脱以无为本,以有为末的思路,王弼主要透过注释《老子》与《周易》以阐明其哲学思想;王弼以《老》解《易》乃历代学者所公认,甚且可说是以注释《老子》所发挥的思想去解释《易经》,而不是以《老子》本来的思想去解释《易经》。

按汉儒释老,解易多从宇宙发生论的立场去阐述,如《淮南子》的著者,以及司马迁、扬雄、张衡等人多从阴阳未分的元气以解释《老子》之“无”,基本上乃认定宇宙有未生之前,即已存有原初之质料,因无形无名故称之为无,然后由元气分化为阴阳二气,再由阴阳二气构成了天地万有。

事实上,王弼并不否认万物的存在,只是肯定现实的存在事物为“有”,而“无”则是决定万物生灭变化的共同根源。就有无之关系言,王弼认为就时间上说,“无”不是在“有”之前单独存在,就空间方面而言,“无”也不是在“有”之外单独存在,“无”乃贯通于“有”之中,表现其本体性,故“本无”与“末有”本为一体,“本无”脱离“末有”则不能独立自明,韩康伯〈系辞注〉引王弼《大衍义》云:“夫无不可以无明,必因于有,故常于有物之极,而必明其由收宗也。”这表明“无”不能独立存在,“无”只能顺乎“有”而表明其自身。

查王弼此种有无观恐与《老子》本意大有出入,老子以“道”在万物之先,独立而不改,周行而不殆,“道”不因“有”而存在,“道”之所谓“无”乃因其无形、无状、无名,但并非本无与虚无,却是可以作“天下母”的力量,王弼以“无”贯串于“有”,“本无”脱离“末有”则不能彰显,王弼此种见解正是正始以来玄学之结晶,把“无”玄义化和概念化,认“无”非在“有”之前,亦非在“有”之外,“有”“无”彼此贯通联系,其曲解《老子》之处,反使人莫明《道德经》之真义了。

王弼强调“有”、“无”不是处于两种不同的发展阶段,其对《老子》“有生于无”的命题,作了新的解释,他诠释《老子四十章》“天下万物生于有,有生于无”乃谓:“天下之物,皆以有为生,有之所始,以无为本”,按王弼之见天下具体之事物皆是由具体事物中产生出来的,总是由前形生后形,此即其断定“天下之物皆以有为生”,而非云“有从无生”,但他却以“以无为本”去解释“有生于无”之最原始基源,可是王弼言“无”不是物质性的“元气”,“无”仅仅是抽象地作为逻辑上处于万物之前决定“有”生“有”的基础,这显然是王弼玄学与唯心论者的概念游戏。

至于《老子》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物”(《老子四十二章》)王弼之“注”则达到了难处,王弼对该章之注解谓:“万物万形,其归一也。何由致一,由于无也”。

王弼力避“道生一”命题之麻烦,略而不论,甚且把“生”字解释成为“归”,他以万物万形并非杂乱无章而具有统一性,而“无”即是万物统一性的基础,王弼把《老子》“道生万物”,解释作万物依据“无”而归于统一的过程,王弼此种解释与其前的解释前后矛盾,无疑地说明了万物依据“无”而生,又以“无”为归宿。因此王弼的思想最后竟成了万有是从“无”到“无”的循环过程,在《老子》第十章注中王弼认为“不塞其原,则物自生”,这说明万物自生是有根据,有本原的,此本原即是“无”,王弼对“有生于无”是“物之所以生,功之所以成”的问题,《老子指略》说“夫物之所以生,功之所以成,必生乎无形,由乎无名”。王弼说明生成的根据,以及前形生后形之间的差异,竟认为前形生后形是指事造形,乃有为无为,而“道”是无为的,故“道”不能生出具体的事物,若“道”像母生子那样生出万物来,则违背了“道”的本性。王弼虽然反对母生子为“道”生万物之比喻,但他在注释《老子》三十八章时,则说:“守母以存其子,崇本以举其末”,则很显然的不是前形与后形的关系,而是本与末的关系。又说:“及其有形有名之时,则长之、育之、亭之、毒之,为其母也”(《老子》一章注)则无疑确认万物依道而生,而且万物产生之后必须依据于道,才得以和生长、发育,故察王弼之注解,前后未必统一,用字遣词多一味自我造作,而难免陷入前后矛盾之中。

王弼主要“以无为本”去解释《老子》的“有生于无”,但他却改变了《老子》“有生于无”的命题,在《老子》一章注中,他说:“言道以无形,无名始成万物,万物以始以成而不知其所以然”。而在三十四章注中竟说:“万物皆由道而生,既生而不知其所由”。其所谓“不知其所以然”,“不知其所由”归纳之实不外两层意思,其一,认为所谓“生”,不是前形生后形的,也就是不是母和子的关系,而“无生有”不过是一种逻辑上的根据,而非时间上的先后,亦非空间上的差别。其二,则认为万物既以“道”为根据而生灭变化,而“道”又是看不见,摸不着,无形无名之东西,故只能归之于玄而又玄,不知其所以然的问题。王弼“以无为本”去解释“有生于无”表现了与前人甚至与《老子》本义不同的观点,但他自己在不知不觉中却陷入了概念的游戏,与主观唯心论的巢穴而尚不自觉。本来平易可知的信息,被他愈注愈玄,最后竟致变换了《老子》的原义,世以王弼因注老而出名,不知其注老反成了《老子》的绊脚石,而使人陷入了玄学的迷阵中而不自知。

但王弼注老并非毫无可取,其所长处不在宇宙发生学方面,而在人生论方面,强调“万物虽贵,以无为用,不能舍无以为体也”(《老子》三十八章注)王弼教人勿执著于“有”,须以“无”为用,如万物依据于“无”才发挥其作用,即连天之清明,地之宁静,神之灵验,谷之充盈,物之产生,候王之贞正,各以其得一,此“一”即清、宁、灵、盈、生、贞之本,若抛弃此“一”则自然界、人事界,皆难免裂、发、歇、竭、灭、蹶之命运,此“一”即“无”,故《老子指略》认为“天不以此,则物不生,治不以此,则功不成”。事实上,这亦不过发挥《老子》有关“无”之人生义之发挥,并无新创,总之,在王弼的体系中崇“无”为本,但他所强调的“无”,乃纯粹的抽象概念,而并不指任何存在的事物,“无”是抽象的第一性的东西,现存世界是第二性的,这宛如柏拉图的idea世界,但又未尽相同。

王弼把《老子》的有无关系说得太复杂,由具体而抽象,由宇宙存在论解释为玄学体系,由“有”而解释为“无”,此“无”乃抽象之“无”而不具有存在性,故不免于思想中自我之臆造,因此据王弼之探索《老子》诚恐反坠入玄学之迷雾中,而未得老子简易之义,此乃魏晋人士玄学之特色,读者不可不察。

(转自青羊宫老庄书院微信公众号)